Los disparates de Murakami

Eduardo Mejía

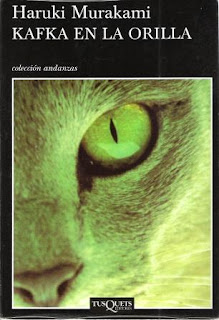

Desde hace unos tres meses circula por las librerías Kafka en la orilla, el nuevo libro del nuevo ídolo de los lectores mexicanos, Haruki Murakami, novela de más de 500 páginas en la que recrea varias de las situaciones típicas de una narración de Franz Kafka, aunque con trampas demasiado visibles en espera de incautos.

Por principio, exige –como todo novelista— una suspensión de la picardía para entrar en el terreno de la inocencia: hay que creer todo lo que sucede en sus páginas, aunque sus personajes pongan en duda lo que hacen los otros.

Que nos pida que un viejo, luego de sufrir un extraño accidente junto con sus compañeros de escuela (quienes sí se recuperaron) pierde sus conocimientos y su inteligencia (pero no la intuición), y adquiere el don de hablar con los gatos; eso, común a todos quienes tenemos gatos, no es raro, sino que se entiendan y hablen con un lenguaje comprensible también para los lectores, suponemos que por la amabilidad de Murakami de traducirnos esas pláticas. (En los años cincuenta, los cómics de La Zorra y el Cuervo incluían unas aventuras de Pancho y su burrito, que entendían sus diálogos, y el lector gracias a un recuadro donde se escribía: Ji-jau, *DICE:”; Murakami nos ahorra ese recurso muy divertido.)

Otros personajes tienen otras características únicas: una mujer que parece hombre, un quinceañero que lee tratados de guerra y libros de filosofía de una sola sentada y que entiende a Kafka –el auténtico—; una mujer que es célebre compositora pero nadie sabe nada de ella, que es inalcanzable pero que se acuesta con muchos; unas mujeres que pese a que desconfían de la apariencia del viejo, lo recomiendan para que le den aventón de una ciudad a otra y hasta le disparan comida chatarra; camioneros con salarios bajísimos y labores rudimentarias pero que son generosos, invitadores, pachangueros pero serios, y que aunque tachan de loco al viejo, aceptan sus excentricidades (eso no quiere decir locura ni rareza, sino que se está fuera del círculo, o mafia; por eso quienes tachan de excéntricos a los otros, revelan y aceptan su condición de mafiosos y de reaccionarios que no aceptan a los que no están en su círculo), las comparten, y leen gruesos tratados de asuntos raros, aunque en la vida cotidiana apenas el periódico; extraños seres que se disfrazan de productos comerciales; una joven presumida que se queda con el querer del autollamado Kafka, pero es con el único con quien no fornica, más que en sueños.

Murakami, quien gusta de complicarse la vida, no desarrolla por completo ninguna de las dos tramas, pero tampoco las separa; es decir, no es Faulkner ni Borges, aunque se acerca bastante a Vargas Llosa; como en sus novelas anteriores, le da importancia a la música, pero ya no a Beatles y Dylan, como en Tokio Blues, sino a Lionel Ritchie (allá él) y Beethoven (una pieza no muy popular, desde luego; Murakami es un oriental muy occidental); muy típico en una trama kafkiana, no hay final, y también como en Kafka, todo es muy cómico, mientras no le suceda a uno.

Para que más nos duela, la trama no es tan kafkiana, sino sofocliana, pero ya contaminada por conceptos freudianos llenos de lugares comunes clasemedieros; en lo único en que Murakami sigue a Kafka como a Sófocles, es en el concepto de que sus personajes tienen que cumplir un destino, así se traten de salvar de él. Como en el auténtico Kafka, tienen encomendada una misión imposible de cumplir, pero sólo ellos pueden hacerlo.

El que no se salva es el lector, porque la novela empieza lenta, cobra fuerza e interés por las locuras que hacen los personajes, y vuelve a perder interés cuando el viejo deja de hablar con los gatos, y se comunica con una piedra, pero el autor no nos concede el honor de traducir tales diálogos; no hay humor ni tragedia, y ésa es la tragedia de este libro.

Aunque la peor tragedia no es la de los personajes, sino la de la traductora Lourdes Porta, quien salva escollos importantes, excepto –ostra vez— cuando habla de beisbol o cuando hace que sus personajes “salgan fuera” o “entren dentro”, no una vez, sino a cada rato; escribe tantas redundancias que hace desesperar al lector; uno podría aguantar que inventara verbos como “fardar” (que es imposible de traducir a un español correcto), y hasta los no muy frecuentes solecismos que abundan en otras editoriales, como digamos por ejemplo Anagrama, pero que cada vez que los personajes entren a (o en) la biblioteca digan que “entran dentro”, y que cada vez que salgan se diga que “salen fuera”, realmente desespera a los lectores.

Hay que agregar que por primera vez en muchas páginas, Murakami hace referencia al beisbol, deporte popular en Japón, pero no describe ningún juego ni lo compara con el beisbol estadounidense, ni si quiera para mencionar a Oh, el más poderoso bateador de la historia (aunque muchos alegaran la cercanía de las bardas de los parques japoneses), sino para describir a medias la cachucha de uno de los personajes, que con el simple hecho de ya no usarla, deja de ser sospechoso.

Puede uno presumir que son demasiadas las objeciones si en realidad se trata de la mejor novela de Murakami, de quien se han traducido ya cinco títulos en poco tiempo y ha sido elogiado hasta por el no muy generoso Updike, pero hay que resaltar su poder narrativo, y el hecho de que es muy fácil para el lector occidental, porque tiene demasiadas coincidencias con la mayoría de los buenos narradores occidentales de su generación, la de los nacidos entre 1945 y 1960; y que al contrario de sus contemporáneos en México, sigue con gran vitalidad y entusiasmo mientras que los de aquí están no sólo de capa caída, sino de franca retirada, y mientras para Murakami el rock sigue siendo vital, para la mayoría de los narradores mexicanos de su edad el rock ha dejado de tener importancia, más que sociológica